イベント情報詳細

[重要][武芸川分館]2月27日(金)休館のお知らせ

武芸川分館の電気工事により、2月27日(金)は武芸川分館は休館になります。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

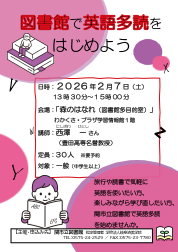

図書館で英語多読をはじめよう

日時:2026年2月7日(土) 午後1時30分~午後3時00分

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:西澤 一さん (豊田高専名誉教授)

定員:30名(要予約)

対象:一般

内容:旅行や読書で気軽に英語を使いたい方、楽しみながら学び直したい方、関市立図書館で英語多読を始めませんか。

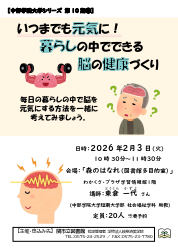

講座『いつまでも元気に!暮らしの中でできる脳の健康づくり』

<中部学院大学シリーズ第10期⑩>

日時:2026年2月3日(火) 午前10時30分~11時30分

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:東倉 一代さん(中部学院大学短期大学部 社会福祉学科 助教)

対象:一般(要予約)

定員:20名

内容:毎日の暮らしの中で脳を元気にする方法を一緒に考えてみましょう。

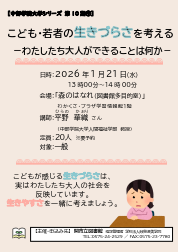

講座『こども・若者の生きづらさを考える -わたしたち大人ができることは何か-』

<中部学院大学シリーズ第10期⑨>

日時:2026年1月21日(水) 午後13時00分~14時

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:平野 華織さん(中部学院大学人間福祉学部 教授)

対象:一般(要予約)

定員:20名

内容:こどもが感じる生きづらさは、実はわたしたち大人の社会を反映しています。生きやすさを一緒に考えましょう。

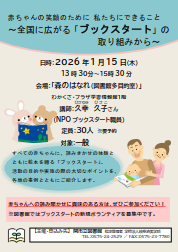

赤ちゃんの笑顔のために 私たちにできること ~全国に広がる「ブックスタート」の 取り組みから~

日時:2026年1月15日(木) 午後1時30分~午後3時30分

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:久幸 久子さん (NPOブックスタート職員)

定員:30名(要予約)

対象:一般

内容:すべての赤ちゃんに、読みきかせの体験とともに絵本を贈る「ブックスタート」。活動の目的や実施の際の大切なポイントを、各地の事例とともにご紹介します。

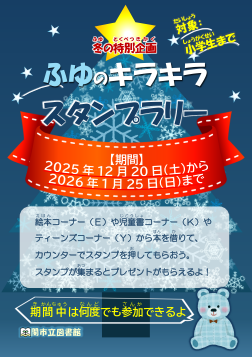

冬の特別企画 ふゆのキラキラスタンプラリー

日時:2025年12月20日(土)~2026年1月25日(日)

対象:子ども(小学生まで)

内容: 児童書コーナー(E)や児童書コーナー(K)やティーンズコーナー(Y)から本を借りてカウンターでスタンプを押してもらおう。スタンプが集まるとプレゼントがもらえる

よ!参加カードは2種類あるよ。どちらか選んで参加しよう。期間中は何度でも参加できるよ。

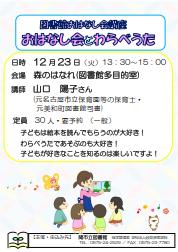

おはなし会とわらべうた

日時:2025年12月23日(火) 午後1時30分~午後3時00分

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:山口 陽子さん (元名古屋市立保育園等の保育士・元美和町図書館司書)

定員:30名(要予約)

対象:一般

内容:子どもは絵本を読んでもらうのが大好き!わらべうたであそぶのも大好き!子どもが好きなことを知るのは楽しいですよ!

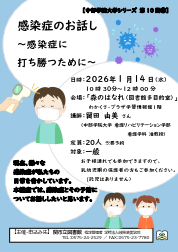

講座『感染症のお話し ~感染症に打ち勝つために~』

<中部学院大学シリーズ第10期⑤>

日時:2026年1月14日(水) 午前10時30分~12時

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「森のはなれ(図書館多目的室)」

講師:留田 由美さん(中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 准教授)

対象:一般(要予約)

定員:20名

お子様連れでも参加できますので、乳幼児期の保護者の方もご参加ください。

(託児はありません)

内容:現在、様々な感染症が私たちの日常を脅かしています。本講座では、感染症とその予防についてお話ししたいと思います。

雑誌アンケートを実施しています

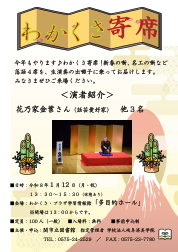

『わかくさ寄席』

日時:2026年1月12日(月・祝)午後1時30分~3時30分(休憩あり)

※開場は午後1時からです。

場所:わかくさ・プラザ学習情報館1階 「多目的ホール」

演者:花乃家金葉さん(話芸愛好家) 他3名

対象:一般(要予約)

定員:100名

内容:今年もやります♪わかくさ寄席!新春の噺、名工の噺など落語4席を、生演奏の出囃子に乗ってお届けします。みなさまぜひご来場ください。

本・資料を探す

本・資料を探す 利用案内

利用案内 施設案内

施設案内 イベント情報

イベント情報 資料案内

資料案内